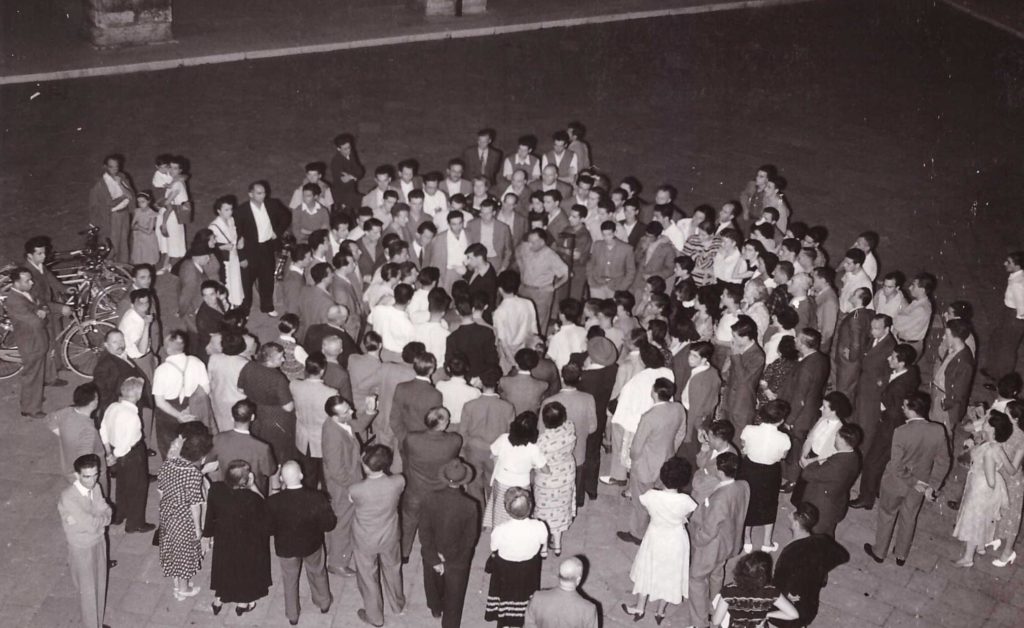

Se ripenso ai miei esordi nel Coro Scaligero dell’Alpe, confesso che esso mi sembrò allora una sorta di irrequieta compagine itinerante. Erano anni senza una sede stabile i primi anni sessanta. Il luogo delle prove variava con grande frequenza. Il coro costituiva qualcosa come una commissione mobile di vigilanza rionale: per provare ci si spostava periodicamente in varie zone della città. C’erano anche serate di prove all’aperto, magari sul piazzale di Castel San Pietro. Penetrati dall’umidità notturna, si cantava “Ce biele lune”, un po’ per nostro gusto, un po’ dedicandola alla città sottostante, ma anche per scaldarci.

Per me, la vicenda ambulante di quegli anni, si collocò ben presto tra un medioevo penitenziale e una inquisitoria controriforma, perché intrisa di liturgia e di sacro antiquariato. Infatti furono gli anni in cui il coro visse e prosperò nelle sacrestie, negli oratori e nelle canoniche. Chi può aver dimenticato la sacrestia vecchia di S.Nicolò? Tutta nera e cavernosa, un solo esangue lumino a delineare le nostre facce compunte. Vi si penetrava per alcuni uscioni pesanti e funerei, cigolanti in perpetuo, per anditi raggelati da fruscii fantomatici.

Lo stesso ambiente mi rendeva più difficile e melanconica la frequenza di canti tristi e lacrimevoli, come “La sposa morta” e simili. Sembrava di evocare imprudentemente taluni inqualificabili spiriti, sonnecchianti tra cortine violette o dietro le spalliere degli scranni tarlosi. Preferivo piuttosto esorcizzzare con la forza viva e gioconda di canti come “Maria Gioana” o “Me compare Giacometo”, la mutria del luogo, le sue polverose penombre. Poco tempo dopo si passò sul davanti di S.Nicolò, nella nuova sala canonica, luminosa e moderna. Ci avvertivo una certa atmosfera di novità conciliari e di efficenza clero-tecnologica. Nessuna sensazione opprimente, e perciò “Ponte di Bassano” e Allegrie” a volontà. Ricordo di serate in cui, per esuberanza, rincorrevamo ladri di automobili intorno all’Arena. Eravamo come una muta di caccia, guidati da un tale zingaresco padre di famiglia torinese, fanatico collezionista di cristallerie teutoniche.

C’era uno zio, dall’austero cranio lampeggiante, che arrivava alle prove in ritardo, trafelato come da grandi distanze e, nelle serate d’inverno si scuoteva di dosso fiocchi e fiocchi di neve e tanti, tanti peli: peli di volpe, di ermellino, peli di martora e di visone.

Ci fu poi un altro significativo trasferimento, nel sotochiesa tutto nuovo e razionale di una di quelle parrocchie in cemento armato, abitate da pretini d’assalto. Ormai si andava verso la fine degli anni sessanta, in odore di contestazione giovanile.

Talvolta, dopo le prove, si raggiungeva la prossima abitazione di un noto tecnico edile, di vaghe origini altolombarde, ufficialmente addetto allo svezzamento traumatico delle nuove reclute del coro, che perseguiva più con esercizi sul cavatappi che sul rigo musicale.

Allora non mi stupii più di tanto se noi tutti, un po’ odorosi di incenso e di catechesi, ormai familiarizzati agli ambienti sacrali più disparati, allungammo i nostri itinerari mistici fino ad innumeri chiese e sacrestie germaniche.

In Germania mi presentai col mio dono propiziatorio: una patetica Arena in finto-bronzo, ed ebbi in cambio scodelle di brodo prezzemolato sul fondo delle quali spiccava il biancore osceno di un maccherone molliccio. In tutti quei paesi in “heim” il clan dei ferrovieri curava le relazioni diplomatiche con le donne e le cantine locali. Ma erano veramente cantine? O, piuttosto, cattedrali sotterranee, catacombe enologiche?

Tali i miei ricordi di quegli anni, gli anni dei luoghi sacri, il tempo delle sacrestie, degli ambulacri, dei matronei, delle cripte.

Forse mi sentivo più santo e cantavo con maggior candore e convinzione.

Piero Zamboni